你知道嗎?只要一個「吃素日」,就可能為地球減少高達幾公斤的碳排放,還能讓你的身體輕鬆補充滿滿植物營養。

從宗教齋戒儀式到現代健康潮流,吃素日已經漸漸變成一場結合健康、環保與心靈的生活實驗。

無論你是好奇吃素日的意義,還是想了解如何實踐、獲得哪些實際好處,這篇文章都會以數據、實用技巧和心理調適方法,一步步帶你體驗吃素日的新生活型態。

讓我們一起探索,怎麼從一天小小的選擇,開始創造對自己與環境都更好的改變。

十齋日吃素的意義與好處

十齋日在華人世界有深厚的文化與宗教淵源,從傳統信仰發展至今,已成為現代人追求健康、環保與心靈平衡的重要實踐方式。

了解十齋日的起源、健康影響、環境效益以及心靈修行的意義,能幫助我們更全面地認識這種吃素文化及其在現代社會的價值。

十齋日的淵源

十齋日源自中國傳統佛教文化,指農曆每月初一、八、十四、十五、十八、廿三、廿四、廿八、廿九及三十這十天。這些日子被視為諸天神佛降臨人間、考察善惡的特殊時期,因此信眾會在這些日子吃素以示尊敬。

十齋日的文化背景:

- 佛教信仰中,這十日被認為是「四天王」巡視人間的日子

- 道教傳統也將這些日子視為重要的齋戒時間

- 在台灣民間信仰中,十齋日與觀音菩薩、關聖帝君等神明有密切聯繫

現代人參與素食運動的動機已超越傳統宗教範疇。許多人因健康、環保或動物倫理等因素而選擇在特定日子吃素。素食主義的興起使十齋日文化得以在現代社會以新形式延續,成為推廣植物性飲食的重要媒介。根據2022年台灣素食調查,有近35%的非全素者會在傳統節日或特定日子選擇吃素,顯示這一文化傳統仍具有強大生命力。

吃素的健康益處

植物性飲食對健康的益處已獲得越來越多醫學研究支持。即使是定期的吃素日也能為身體帶來正面影響,無需完全轉為純素食者。

吃素日的健康效益:

- 降低心血管疾病風險:根據《美國心臟協會期刊》研究,每週至少一天的素食可減少15%心血管疾病發生率

- 改善腸道健康:植物性飲食富含膳食纖維,促進腸道菌群多樣性

- 減少發炎反應:哈佛大學研究顯示,植物性食物中的抗氧化物質能降低體內慢性發炎水平

- 血糖控制更佳:《糖尿病護理》期刊指出,每週3天素食者的胰島素敏感性提高了約23%

吃素日對身體的影響通常在3-4週後開始顯現。台灣營養學會指出,即使每月只有十天吃素,也能使總膽固醇平均下降5-8%,這對心血管健康極為有利。然而專家也提醒,素食者需注意蛋白質、維生素B12、鐵質與鋅等營養素的攝取,建議在吃素日納入豆類、堅果和強化食品以確保營養均衡。

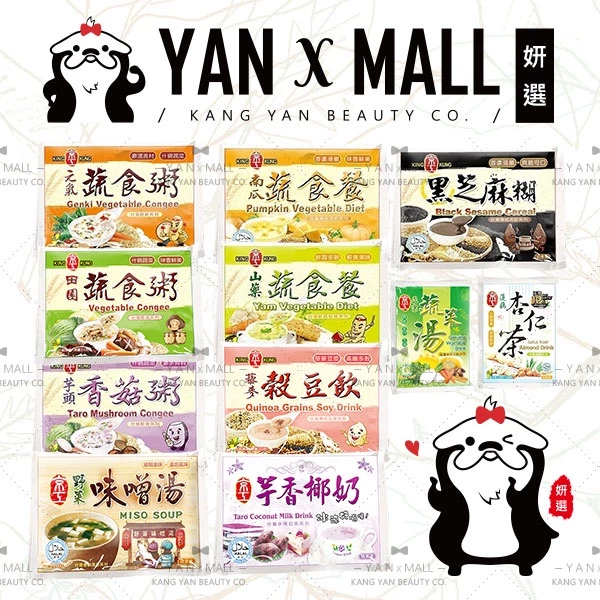

京工 素食即食系列 – 山藥蔬食餐|芋頭香菇粥|蓮藕杏仁茶|黑芝麻糊|臘八蔬食粥 ★ 妍選

吃素對環境的正面影響

定期吃素不僅有益健康,更能為環境保護做出實質貢獻。根據聯合國糧農組織(FAO)的數據,畜牧業是全球溫室氣體排放的主要來源之一。

吃素日的環保效益:

- 碳足跡減少:根據牛津大學研究,每週一天吃素可減少個人碳足跡約5.1%

- 水資源節約:生產1公斤牛肉平均需使用15,000公升水,相比之下,1公斤小麥只需1,500公升

- 土地利用效率提高:世界自然基金會報告指出,若全球人口每週有一天吃素,可釋放相當於希臘國土面積的農地

- 減少海洋污染:減少肉類消費可降低養殖業對水域造成的氮、磷污染

「吃素日可以減少碳足跡嗎?」答案是肯定的。台灣環保署的研究顯示,每人每遵循一次十齋日吃素,可減少約3.7公斤的二氧化碳排放,相當於一棵樹3-4天的吸碳量。若台灣2300萬人口都參與十齋日,每月累積的碳減排量相當於種植超過27萬棵樹的效果。

心靈淨化與修行意義

除了健康與環保層面,十齋日吃素在心靈修行上也具有深刻意義。這種定期的自我節制能培養自律精神,提升精神意識。

吃素日的心靈效益:

- 培養慈悲心:減少對動物傷害,增強與自然的連結感

- 淨化思想:透過飲食克制訓練專注力和自我覺察

- 促進內在平靜:素食中的色胺酸有助於提高血清素水平,改善情緒穩定性

- 建立社群連結:共同參與吃素日活動能強化社群歸屬感

十齋日吃素還能作為建立環保生活方式的入門點。根據台灣永續發展基金會調查,超過65%的受訪者表示,從吃素開始後,更容易接受其他環保行為,如減塑、節能和資源回收,顯示飲食習慣的改變能成為全面環保生活方式的觸媒。

佛教與道教的齋日文化

佛教與道教作為東方兩大重要宗教,各自發展出獨特的齋日制度,不僅影響傳統信眾的飲食習慣,也為現代素食文化奠定重要基礎。這些古老傳統通過時代演變,逐漸融入現代生活方式,展現出宗教文化的生命力。

佛教的十齋日傳統

佛教十齋日是佛教徒在每月固定十天嚴守齋戒的傳統實踐。這十天分別是農曆每月的初一、初八、十四、十五、十八、二十三、二十四、二十八、二十九及三十(若為小月則為二十九)。在這些日子,佛教信徒特別注重修行與飲食規範。

十齋日的精神內涵:

- 初一、十五:為四天王巡視人間、記錄善惡之日

- 初八:為藥師佛聖誕

- 二十四:為觀世音菩薩出家紀念日

齋戒期間,佛教徒除了素食外,還需遵守「過午不食」的戒律,即中午過後不再進食,以示對身體慾望的克制。現代佛教徒根據個人條件,多採取彈性實踐方式,如全日素食但不必過午不食。

TANI_ 素食🔥 Body Goals 高纖營養輕食餐 濃湯 代餐

道教的齋日觀念

道教齋日體系相較佛教更為複雜,主要圍繞著「三元」與「五臘」等重要節氣展開。道教齋日強調「清靜無為」的修身理念,與佛教著重慈悲不殺生的出發點有所區別。

道教主要齋日:

- 三元日:上元(正月十五)、中元(七月十五)、下元(十月十五)

- 五臘日:正臘、春臘、夏臘、秋臘、冬臘

- 天地日:天地開辟之日(正月初一)等

道教齋戒除了素食外,還特別注重心靈淨化,講求「外齋」與「內齋」並重。外齋為飲食上的清淨,內齋則是心念上的澄明。道士在齋日常進行「守庚申」等修煉活動,避免殺生、妄語等行為。

四齋日與六齋日的區別

四齋日與六齋日是佛道兩教信徒實踐齋戒的兩種重要形式,源自不同的歷史傳統但在民間信仰中常有交融。

四齋日主要特點:

- 源自道教傳統,指每月初八、十四、十五、二十三

- 與天帝四司(司命、司錄、司非、司殺)巡查人間有關

- 主要流行於中國南方地區民間信仰

六齋日主要特點:

- 多見於佛教實踐,指每月初八、十四、十五、二十三、二十九、三十

- 與觀音菩薩、地藏菩薩等佛教神祇相關

- 在臺灣民間信仰中較為普及

現代社會中的實踐方式

當代社會中,傳統齋日文化已超越宗教範疇,融入多元生活實踐中,形成富有現代意義的素食文化。

企業與組織實踐:

- 統一集團自2010年起推行「蔬食一日」計劃,每週一在員工餐廳提供純素餐點

- 臺灣大學自2019年起實施「週一無肉日」,校內餐廳提供素食折扣

- 慈濟基金會建立「111家素食餐廳認證系統」,鼓勵餐飲業融入傳統齋日

社區與個人實踐建議:

- 結合數位工具:使用「素食地圖」App定位附近素食餐廳

- 參與社群活動:加入「臺灣蔬食協會」等組織的定期活動

- 彈性實踐:採用「彈性素食主義」,從每週一日素開始,逐步拓展

十齋日實際操作指南

十齋日是佛教傳統中的特殊日子,透過茹素與修行來淨化身心。本指南將協助您了解齋日日期計算、飲食準備建議、營養均衡攻略及初學者適應方法,讓您能輕鬆踏上這條修行之路。

十齋日具體日期表

十齋日主要依農曆月份每月固定日期進行,包含初一、初八、十四、十五、十八、二十三、二十四、二十八、二十九及三十(無三十則為月底)。這些日子被認為是諸佛菩薩下凡之日,齋戒更有功德。

查詢與安排齋戒計畫的方法:

- 使用佛光山農曆行事曆或台灣佛教網路資源中心查詢今年完整十齋日

- 將齋日標記在個人行事曆,提前一天準備相關食材

- 可透過設定手機提醒,避免錯過重要齋日

如何參加吃素日活動:

- 尋找當地寺廟或佛教團體主辦的十齋日共修活動

- 加入線上社群,如「台灣十齋日共修團」或「素食生活圈」等Facebook社團

- 透過素食APP如「Happy Cow」或「素食地圖」尋找附近素食餐廳,在齋日當天與志同道合者共餐

- 邀請親友一同參與,互相鼓勵與支持

齋日飲食準備建議

齋日飲食遵循純素原則,避開肉類、蛋、奶及五辛(蔥、蒜、韭、洋蔥、蕎頭)。合理的飲食準備能讓您輕鬆度過齋日而不感匱乏。

素食選材要點:

- 主食:糙米、燕麥、藜麥、全麥麵食等全穀物

- 蛋白質:豆腐、豆干、豆漿、毛豆、黃豆、黑豆等豆製品,以及堅果種子

- 蔬果:當季多彩蔬菜水果,確保微量元素與膳食纖維攝取

- 調味:採用素食醬油、味噌、豆瓣醬等純素調味品

備餐流程建議:

- 提前一天規劃齋日三餐菜單

- 備足當日所需食材,減少外出用餐誘惑

- 可運用電鍋、氣炸鍋等電器簡化烹飪過程

- 準備適量的堅果、水果作為零食,避免饑餓感

避免常見誤區:

- 過度依賴精緻澱粉和油炸食品

- 忽視蛋白質攝取,導致營養不均

- 只吃少數幾種熟悉食材,缺乏多樣性

- 誤以為純素點心(如糕餅)無限量食用不會影響健康

素食營養均衡攝取法

許多人擔憂素食難以攝取全面營養,但透過科學搭配,完全可達到營養均衡。

植物性蛋白質來源:

- 豆類:黃豆、黑豆、扁豆(每100克含20-25克蛋白質)

- 豆製品:豆腐、豆干、豆皮(每100克含8-15克蛋白質)

- 全穀物:藜麥、燕麥、糙米(每100克含4-8克蛋白質)

- 堅果種子:核桃、杏仁、亞麻籽(每30克含5-7克蛋白質)

關鍵營養素補充策略:

- 鐵質:黑木耳、紫菜、黑芝麻、紅豆等深色食物

- 鈣質:豆腐(使用石膏製作)、杏仁、芝麻、深綠色蔬菜

- 維生素B12:營養酵母粉、強化豆漿、適量B12補充劑

- Omega-3:亞麻籽油、核桃油、海藻類食品

素食一日營養均衡餐盤範例:

| 餐次 | 食物組合 | 營養重點 |

|---|---|---|

| 早餐 | 全穀物粥+豆漿+堅果 | 醣類+蛋白質+健康脂肪 |

| 午餐 | 糙米飯+蔬菜豆腐煮+菇類 | 複合碳水+蛋白質+微量元素 |

| 晚餐 | 藜麥沙拉+堅果+海藻 | 輕盈蛋白質+必需脂肪酸 |

| 點心 | 新鮮水果+少量種子 | 維生素+礦物質補充 |

初學者適應策略

初次嘗試齋日可能面臨飢餓感、能量不足或社交壓力等挑戰,以下建議能幫助順利適應。

逐步過渡方法:

- 從「蛋奶素」開始,逐漸過渡到純素

- 先實行「半日齋」,如早餐與午餐吃素,晚餐正常飲食

- 每月選擇1-2個齋日開始,漸進增加至完整十齋

- 使用豆製品、香菇等替代肉類,保留熟悉口感

面對習慣改變的心理準備:

- 視為嘗試新食物的機會,而非剝奪

- 記錄身體變化,如消化改善、精神提升等正面反饋

- 學習冥想或感恩儀式,連結齋戒的精神意義

- 尋找支持團體,分享心得與挑戰

常見不適應及解決方案:

- 飢餓感:增加膳食纖維與蛋白質,分次少量進食

- 便秘:補充足夠水分,增加運動量

- 社交壓力:提前告知朋友聚餐選擇素食選項,或建議前往提供素食的餐廳

- 能量不足:確保攝取足夠複合碳水化合物與健康脂肪

實踐十齋日不只是宗教儀式,也是體驗健康生活方式的機會,透過以上策略,您能更輕鬆愉快地參與這個有意義的傳統。

臺旺 沖泡粥 野菜菇菇粥 翠玉絲瓜粥 黃金地瓜粥 即食粥 全素 素食粥 即沖即食 素粥

吃素日的社交與心理層面

在推行吃素日的過程中,我們不僅面對飲食選擇,更需要應對各種社交情境與心理挑戰。本段將探討如何透過家庭參與、社交策略、心理調適和社群支持,讓吃素日成為一種可持續的生活方式,而非單純的飲食限制。

家庭共同參與的方式

家庭是吃素日實踐的重要支持基礎,全家共同參與能大幅提高堅持的可能性。讓吃素成為家庭共同活動,不僅促進健康飲食習慣,更能強化家人間的連結。

親子活動設計:

- 週末市集採購:帶孩子一起選購當季蔬果,認識不同食材

- 共同烹飪時光:設計簡單的素食料理步驟,讓孩子參與其中

- 食材探索遊戲:介紹新奇蔬果,以遊戲方式鼓勵嘗試新食物

家宴設計技巧:

- 漸進式轉換:從「減肉增菜」開始,逐步增加全素餐點比例

- 主題餐桌:如「地中海週一」或「亞洲風味週三」,增添飲食樂趣

- 傳統料理素化:改良家族傳統料理成素食版本,保留熟悉味道

如何處理社交飯局

社交飯局常是吃素日最大的挑戰,但透過適當策略,可在維持社交關係的同時堅持素食選擇。

提前溝通策略:

- 主動告知:提前向主辦方或餐廳說明自己的飲食需求

- 提出建議:推薦幾家有素食選擇的餐廳,減輕主辦方壓力

- 友善表達:強調「這是個人選擇」而非批判他人的飲食方式

餐廳選擇技巧:

- 研究菜單:事先查看餐廳網站,確認素食選項或可調整的料理

- 多元化餐廳:亞洲料理(如印度、泰國、日本)通常有較多素食選擇

- 自製便當備案:若不確定用餐場所,可準備簡單餐點隨身攜帶

面對傳統節慶或文化活動,可選擇「彈性素食主義」(Flexitarian)策略,在特定場合適度調整,避免造成不必要的社交壓力。

心理調適與持續動力

長期維持吃素日需要良好的心理韌性和持續的內在動力,了解常見心理挑戰有助於克服障礙。

常見心理挑戰與對策:

- 剝奪感:將焦點從「放棄了什麼」轉向「獲得了什麼」

- 社會隔離感:尋找志同道合的朋友,建立線上或線下支持圈

- 完美主義陷阱:接受偶爾的失誤,避免「全有或全無」思維

持續動力來源:

- 設定階段性目標:從「週一無肉日」開始,逐步增加至多天

- 追蹤進步:記錄自己的健康改變、環境貢獻或道德滿足感

- 賦予意義:連結更大的社會運動或個人信念系統

建立支持系統與社群

支持系統是維持長期行為改變的關鍵因素,特別是在面對飲食習慣調整時。

線上社群資源:

- Facebook素食群組:如「台灣蔬食文化推廣」、「素食新手村」等提供食譜、建議和情感支持

- Instagram主題標籤:#素食生活、#吃素日記、#MeatlessMonday 分享靈感和成果

- 素食APP推薦:Happy Cow協助尋找附近素食餐廳,Forks Over Knives提供食譜指導

線下支持活動:

- 素食料理工作坊:學習新技巧同時認識志同道合朋友

- 社區農場參訪:了解食物來源,加深與飲食的連結

- 讀書會與電影放映:如《食物方程式》討論會,深化理解並獲得群體支持

建立互惠關係:

- 輪流主辦素食聚餐,分享成功食譜

- 共同挑戰,如「30天純素挑戰」,互相督促

- 素食導師制:經驗者指導新手,傳承知識

台灣各地已有許多素食社群組織定期舉辦活動,如「台灣蔬食協會」的每月講座和「綠色生活21天」計劃,都是很好的起點。透過這些平台,吃素不再是個人孤軍奮戰,而成為連結社群的積極行動。

現代人如何融入齋日生活

在當今多元且快節奏的社會中,許多人希望透過齋日實踐來平衡健康與精神生活,但往往面臨實際操作的挑戰。本文將探討如何在不同生活型態下靈活融入齋日習慣,無論是職場工作者、忙碌家長,還是健康意識強烈的年輕族群,都能找到適合自己的方式。

忙碌生活中的實踐方法

現代都市人即使行程滿檔,仍有多種方式能輕鬆融入齋日實踐。外食族可善用數位工具,提前查詢素食餐廳或提供素食選項的一般餐廳,減輕尋找適合餐點的壓力。

上班族可行做法:

- 前一晚準備便當:週日晚上可批量準備2-3天的素食餐點,如藜麥蔬菜沙拉、全麥蔬食三明治

- 利用外送平台:許多平台如Ubereats和Foodpanda都有素食標籤,方便快速篩選

- 辦公室即食選擇:在辦公室儲備燕麥粥、堅果、乾果等健康素食零食,應急時不失健康

素食選購與料理技巧

現代素食選購已變得相當便利,各大超市和線上購物平台提供多樣化的植物性食材。尋找素食產品時,可關注「純素」(Vegan)或「素食者適用」(Vegetarian Friendly)標籤,確保符合齋日需求。

高營養易製作的素食選擇:

- 豆類蛋白:豆腐、豆乾、黑豆等,含優質植物蛋白

- 全穀類:糙米、藜麥、燕麥富含膳食纖維和礦物質

- 堅果種子:核桃、亞麻籽等,提供健康脂肪和蛋白質

結合個人健康需求調整

素食實踐應根據個人生理需求量身定制,而非套用統一標準。不同年齡階段和健康狀況的人,營養需求各異,齋日飲食也需相應調整。

不同族群的素食考量:

| 族群 | 關鍵營養需求 | 推薦素食來源 |

|---|---|---|

| 青少年 | 蛋白質、鈣質、鐵質 | 豆製品、堅果、強化植物奶 |

| 孕婦 | 葉酸、鐵、Omega-3 | 深綠色蔬菜、亞麻籽油、藻類 |

| 運動愛好者 | 高蛋白、碳水化合物 | 扁豆、藜麥、香蕉 |

| 銀髮族 | 蛋白質、B12、鈣 | 豆腐、營養酵母、豆漿 |

有慢性疾病的人士,如高血壓患者可選擇低鈉素食;糖尿病患者則需留意碳水化合物的攝取量和品質。若有特殊健康問題,建議在醫師或營養師指導下調整齋日飲食計劃。

素食補充劑也可考慮,特別是維生素B12、鐵質和Omega-3脂肪酸等較難從植物性飲食中攝取的營養素。

長期堅持的效益與回饋

定期實踐齋日生活能帶來多方面健康益處。根據2019年發表在《Journal of the American Heart Association》的研究,每週至少一天的素食習慣可降低14%心血管疾病風險。

長期素食效益數據:

- 環境影響:根據聯合國糧農組織資料,一週一素可減少約5kg的碳排放

- 健康指標:哈佛大學公共衛生學院研究顯示,定期素食者體重指數(BMI)平均低3-4點

- 腸道健康:高纖維素食增加腸道有益菌群,可提升免疫力

定期記錄齋日感受和身體變化,能增強持續動力,將這個習慣轉變為生活方式的自然部分,而非短期的自律挑戰。

吃素日 總結

十齋日吃素不僅是一種宗教傳統,更已發展成現代人追求健康、環保與心靈平衡的重要實踐方式。

從健康角度看,定期吃素能降低心血管疾病風險、改善腸道健康;從環保層面,每次實踐可減少碳足跡與水資源消耗;從心靈層面,則能培養慈悲心與自律精神。

無論您是出於信仰、健康或環保考量,透過逐步適應、營養均衡與社群支持,十齋日吃素都能成為一種可持續的生活方式,為個人與地球帶來全面的正面影響。

吃素日 常見問題

Q1: 吃素日的目的是什麼?

吃素日旨在鼓勵人們減少動物性食品攝取,推廣環保、愛護動物,以及促進個人健康。藉由吃素日,喚起大眾對健康與地球永續的重視。

Q2: 吃素對健康有哪些好處?

吃素有助於降低心血管疾病、糖尿病及某些癌症的風險,還能幫助控制體重、促進腸道健康,並增加攝取蔬果、纖維和植化素。

Q3: 吃素的最佳飲食方式是什麼?

建議多元攝取豆類、全穀、蔬菜和堅果,搭配飲食均衡,確保蛋白質、鐵、鈣等營養充足。減少過多加工素食,注重天然原型食物。

Q4: 吃素會有哪些營養缺失的風險?

可能缺乏維生素B12、鐵、鈣、鋅及Omega-3脂肪酸。需注意來源補充,如補充B12營養品,或選用強化食品。

Q5: 吃素和純素飲食有什麼不同?

吃素通常不吃肉但可能仍攝取蛋奶製品;純素飲食則完全排除所有動物性成分,包括蛋、奶和蜂蜜等。